正在阅读:持续“刷屏”!国庆期间,中央、自治区等主要媒体密集关注三江

分享文章

微信扫一扫

参与评论

0

信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

持续“刷屏”!国庆期间,中央、自治区等主要媒体密集关注三江

转载

于 10-08 16:00 发布

IP属地:未知

来源:风情三江

作者:风情三江

177 阅读

0 评论

0 点赞

于 10-08 16:00 发布

IP属地:未知

来源:风情三江

作者:风情三江

177 阅读

0 评论

0 点赞

于 10-08 16:00 发布

IP属地:未知

来源:风情三江

作者:风情三江

177 阅读

0 评论

0 点赞

于 10-08 16:00 发布

IP属地:未知

来源:风情三江

作者:风情三江

177 阅读

0 评论

0 点赞

![]()

![]()

这是广西三江侗族自治县布央仙人山茶园

图为村民在唱耶歌

图为村民在吹芦笙

图为村民接受贺匾

图为村民在吹芦笙

图为活动现场

游客在体验采茶

侗族姑娘在表演茶园走秀

茶艺表演

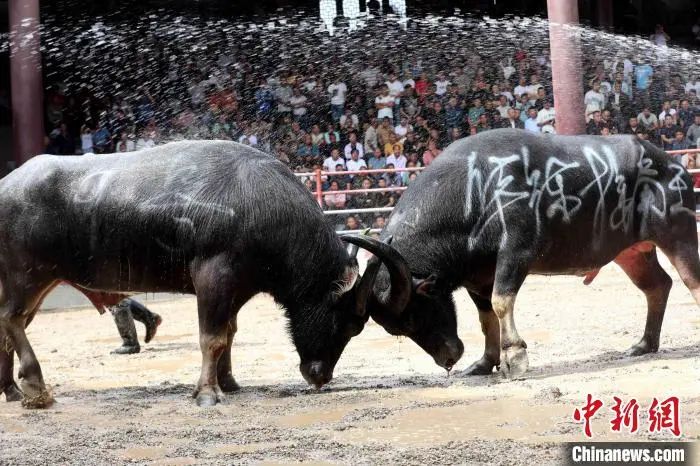

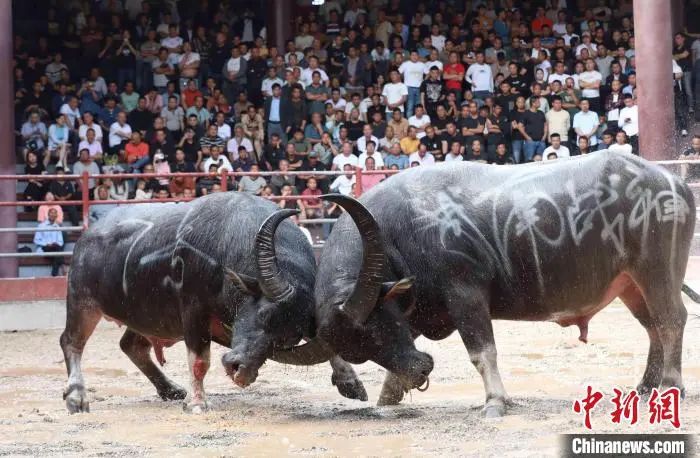

图为斗牛比赛现场

来源:中国新闻网

载歌载舞 欢度国庆

![]()

来源:《广西日报》

展望未来,县委书记贺莹表示:“我们将依托柳州‘龙城笔阵’文化品牌建设,着力种文化、搭平台、兴产业,积极开展各方面跨界合作,进一步加大农民画衍生产品的设计开发和推广力度,全力推动三江农民画产业提档升级,力争实现经济效益和社会效益双丰收,努力走出一条文化产业引领侗乡群众增收致富的新路子。”

视频制作:郭骞 罗琦

绣满三代人祝福的侗绣

韦清花介绍侗族服饰

侗族妇女服饰

侗族服饰中的腰带上也绣满了精美的图案

侗族服饰

采访现场

点击展开全文

赞

已有0人点赞

新房

出租房

-

西尤新村

三江县城40㎡| 1室1厅 0元 面议 -

老林业局

三江县城88㎡| 3室2厅 900元 面议 -

桥西南

三江县城108㎡| 3室1厅 0元 面议 -

思源小区

三江县城151㎡| 3室2厅 0元 面议 -

三十米大街

三江县城39㎡| 1室1厅 0元 面议 -

江峰街88号

三江县城65㎡| 2室1厅 0元 面议 -

荣兴嘉园

三江县城100㎡| 2室1厅 0元 面议 -

和谐家园

三江县城30㎡| 1室1厅 0元 面议 -

侗乡大道41号

三江县城50㎡| 2室1厅 0元 面议 -

广场南路

三江县城70㎡| 2室1厅 500元 面议 -

实验学校

三江县城50㎡| 1室1厅 400元 面议 -

清华园

三江县城50㎡| 2室1厅 0元 面议

二手房

-

东方红小区

三江县城121㎡| 3室2厅 36万 面议 -

江泰明城

三江县城99㎡| 3室2厅 558万 面议 -

富源新城

三江县城78㎡| 3室2厅 45万 面议 -

江湾一品

三江县城133.29㎡| 4室2厅 60万 面议 -

雅谷路

三江县城202㎡| 4室2厅 55万 面议 -

苏城光明城

三江县城125.78㎡| 3室1厅 0万 面议 -

和谐家园

三江县城108㎡| 2室1厅 46万 面议 -

碧园馨居

三江县城100㎡| 3室2厅 28万 面议 -

碧园馨居

三江县城100㎡| 3室2厅 29万 面议 -

祥云府

三江县城131㎡| 4室2厅 76万 面议 -

三源B区隆华苑

三江县城127㎡| 3室2厅 50万 面议 -

航晨·中央国际

三江县城122.43㎡| 3室2厅 0万 面议

微信公众号

微信公众号